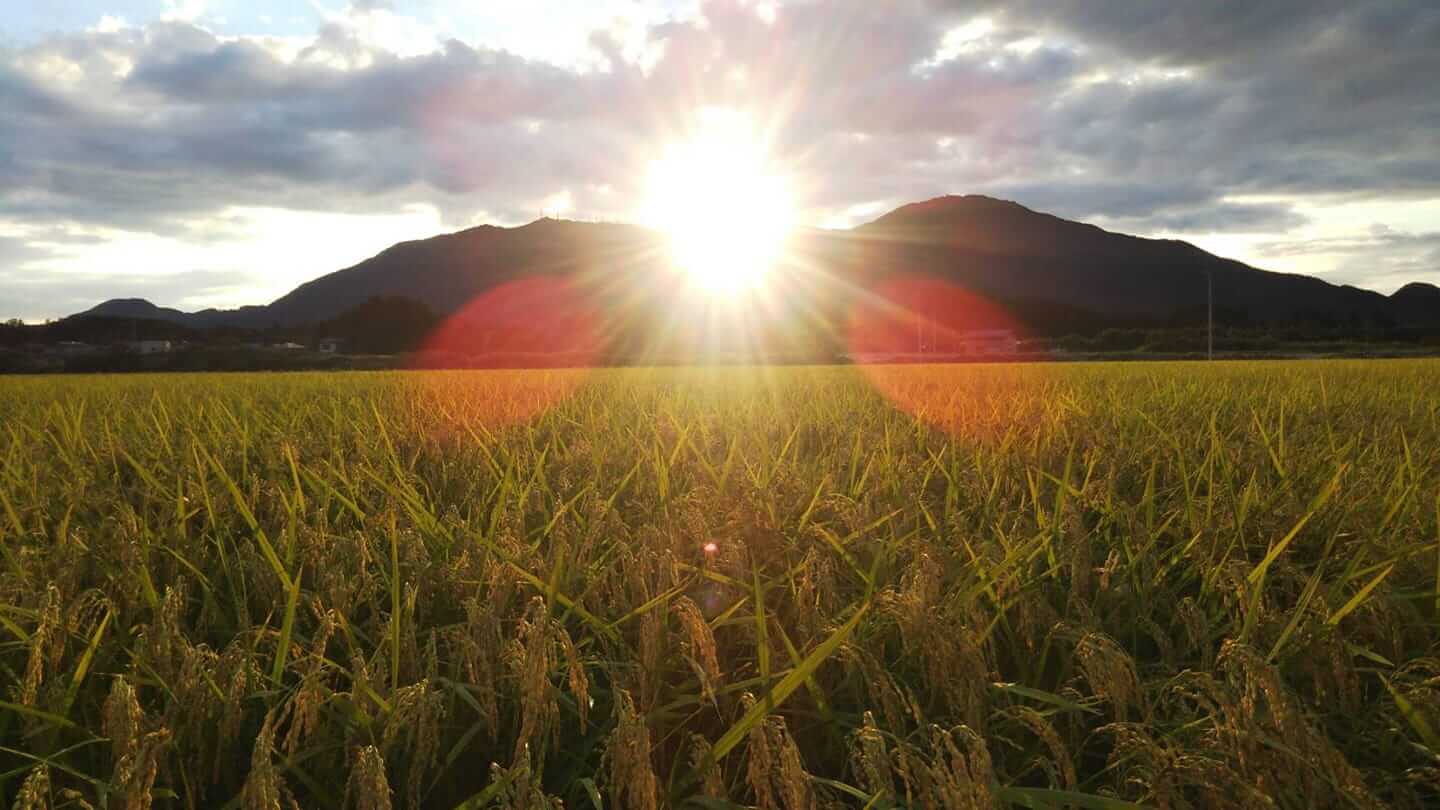

写真提供:ひうら農場

Text by 田中佳苗

え、きゅうりってこんなに美味しかったっけ……?

思わず声が出てしまうほど、その爽やかな香りと甘みのあるきゅうりに驚いた。

知り合いの農家さんに紹介してもらってお邪魔したハウス。

そこには青々と茂る葉っぱに隠れ、立派なきゅうりが実っていた。

きゅうりを食べない夏はないけれど、これほど注目してみたことはあっただろうか。

「このきゅうりの花、チョコレートみたいな甘い匂いがするんだよ」

と言われて、採ったばかりの きゅうりの先についた花を嗅いでさらに驚いた。

本当に甘い香りがするきゅうりの花。

私はまだまだきゅうりのこと知らなかった。

それからそのきゅうりのことが気になり、何度もハウスに足を運んだ。

実はきゅうりは夏ではなくて春と秋が旬らしい。

きゅうりって夏野菜じゃないの……?

ハウスで農家さんと話をするたび、驚きと発見ばかりだった。

*

数年前、新潟県燕市のひうら農場の樋浦さんに会って収穫最盛期の話を聞いたときも驚きの連続だった。

ひうら農場で栽培している主力生産物の一つが「もとまちきゅうり」。

同じ本町地域の農家が加盟している“本町そ菜出荷組合”で生産されているブランドきゅうりだ。

新潟県内では一番早く3月に初出荷を迎え、春きゅうりを皮切りに秋きゅうりの11月頃まで長期間継続して出荷されている。

初出荷から1週間は花付きのまま店頭に並び、「花付きのきゅうりが店頭に並ぶと春が来たね」と会話が生まれるほど、春の訪れを知らせる風物詩としても親しまれている。

約9ヶ月のロングラン。春きゅうりを収穫しながら夏きゅうりを育て、夏きゅうりを収穫しながら秋きゅうりを育てていく。

収穫最盛期になると、多い日には1日で5,000本収穫することもあるそう。

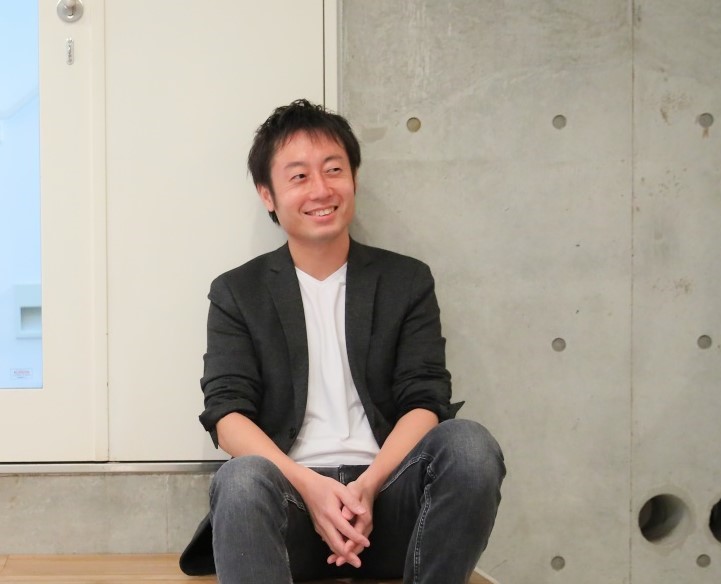

想像しただけでも大変そうな作業のことを「いや~大変だよね~」と笑って話す樋浦さんがとても印象的だった。

農業という仕事がとても好きなんだろうな。

そう感じていた樋浦さんは、意外にも高校生までは農家を継ぐつもりはなく、それどころか全力で逃げていたそう。

農作業の傍ら、消費者との交流イベントや、他業種とコラボした企画を積極的に運営している樋浦さんが農家になることを逃げていたなんて想像ができなかった。

なぜ農業という道を選んだのか、そして受け継いだひうら農場をどんな風につなげていきたいと思っているのか。

私は、改めて聞いてみたいと思った。

知見を広げても365日農業をやるのとでは感じるものがちがう

──「高校2年生まで農家を継ぐことを全力で逃げていた」とおっしゃっていましたね。逃げていたけど、最終的には農家になった、そのきっかけはどこにあったのでしょうか?

ひうら農場は僕で27代目。年数でいうと約800年続いている農家です。

800年というプレッシャーもあったし、農家で稼げるのか? という疑問もあって、まったく継ぐ気はありませんでした。

勉強を一生懸命頑張って、立派なサラリーマンになることが目標でしたね。

でも高校2年生の時、父親に「どうするんだ」と問い詰められて……それから自分なりに約半年間、継ぐかどうかを悩みました。

近くの農家にも「農家ってどう?」と話を聞きにいったりもしたけど、最終的には育ててくれた祖父母のためだったり、両親が「農家は楽しいぞ」と話している姿を見て継ぐことにしました。

実際に近くで見ていた両親は、当時まだ珍しかった産地直送にも取り組んでいて、新しいことにチャレンジしながら楽しそうに農業をしていたんですよね。

そんな風に農業ができるなら、やってみても良いかなと。

──高校2年生というと、進学先を考え始めたりしますよね。サラリーマンになろうとしていた樋浦さんが農家を継ぐと決めてからは、進学先も大きく進路変更したんですか?

そうですね。高校卒業後は、東京の農業大学へ進学しました。

1年間ほかの農家で研修をしてから、2年生は大学で学ぶ、3年生になると自分の実家に戻り家の手伝いをしながらレポートを書く、4年生では海外研修というちょっと面白いカリキュラムでした。

学生時代はとにかくさまざまな経験をしておこうと、いろんなバイトをしたり、全国各地の農家のところに学びにも行きましたね。

──全国各地の農家への研修は就農してから特に活きそうですね。卒業後、すぐに地元に戻ったのですか?

卒業後はすぐに地元に帰り、両親のもとで就農しました。

就農してから改めてひうら農場のことを見直すと、課題が多いことに気づきました。

最初の取り組みとして、毎年お米を買ってくださっているお客さんの人数や注文状況を確認したんです。

お客さんの人数も以前に比べて減っていたし、1人当たりの注文量も少なくなっているのに、その対策自体は何もしていなかった。

これは改善しなければと思いました。

就農してから改めて気づいたことはたくさんあるのですが、なかでも同じ地域で同時期に就農したのが2~3人しかいなかったことに、とても危機感を感じましたね。

農家が生き残る課題は、ひうら農場だけでなく農業を営む地域にもあるのだと思いました。

現状維持のための新しいチャレンジ

──就農して気づいた課題を解決するために、具体的にどんな取り組みをしてきたのですか?

とにかく何か動き出さなければと思い、燕市で開催していたマーケティングの勉強会に月1回、約5年通いました。

マーケティングなんて最初は全然わからないことだらけで、一から学んで商品や自社の見せ方を学びました。

勉強会に参加していた頃、子どもが生まれたことをきっかけに無農薬米の栽培を始めていたんです。

雑草だらけで作るのはものすごく大変だし、せっかく収穫できても売れない、鳴かず飛ばずの状況が7年くらい続いていて……。

でも、学んだことを活かしてひうら農場のホームページを自分でブランディングしてから、ホームページ経由で少しずつ無農薬米が売れるようになったんですよね。

「見せ方を変えれば売れる」という実績ができて自信につながりました。

──ひうら農場も所属する“本町そ菜出荷組合”で生産しているもとまちきゅうりもブランディングされてますよね。それも勉強会に参加して着手したんですか?

そうですね。

本町そ菜出荷組合は、ひうら農場のある燕市本町の農家が所属しています。

いまは14軒の農家が加盟していて、そのうちきゅうりを栽培しているのは8軒。

ひうら農場のPRがある程度軌道に乗ったあと、ふと組合のことを考えたら何もしていなかったことに気づいたんです。

ひうら農場のホームページの実績で自信もあったので、組合が40周年のタイミングできゅうりのブランディングを提案しました。

でもお金をかけてPRすることに、なかなか理解が得られませんでしたね。

──なるほど。その後はどうやって組合に賛同を得たのですか?

賛同を得てお金を使うというよりは、お金をかけずにブランディングできる方法を探しました。

いろんな人に相談をして、最終的には行政や農協の補助金を活用して、もとまちきゅうりのロゴマークと化粧箱を作ったんです。

パッケージデザインをしただけでは知ってもらうことができないので、初出荷の時期に合わせてプレスリリースも打ちました。

プレスリリースも、広告宣伝費はかからないですからね。

その分、メディアに対して魅力が伝わる文章を書かないといけないので、プレスリリースについても勉強しました。

プレスリリースはいまもおこなっていて、ありがたいことに毎年各メディアが初出荷に合わせて取材にきてくれます。

徐々にもとまちきゅうりが周知され、県内のスーパーマーケットで取り扱いが始まり、組合としての売上も以前と比べて上がりました。

農工商が一体となり、新しい未来をつくるために

──樋浦さんは、農家の傍ら他業種の方と様々なイベント運営もおこなっていますよね。そのきっかけはなんだったのでしょうか?

マーケティングの勉強会で他業種の仲間と出会ったことですね。

業種はちがえど、同じ年代、経営者、地域を盛り上げたいという想いなど、共通点の多い仲間からたくさん刺激をもらいました。

あとは、市が進めていた産業観光です。

燕市は、洋食器をはじめとして、食に関する産業が多いことが特徴。全国的にも珍しいと思います。

改めて燕市の魅力は食だという周りの後押しもあって、食と産業を掛け合わせたイベントの企画が増えていきました。毎年燕三条地域で開催している「工場の祭典」というイベントに、仲間の農家に誘ってもらって第2回から参加しています。

農業も”ものづくり”だし、燕三条地域は農業も盛んだともっとPRしたくて第4回目からは「耕場の祭典」として、周辺の農家も巻き込みながらイベントに参加していました。

──耕場の祭典では日中の収穫体験のほかに、包丁メーカー企業の会社で料理人とコラボしてレセプションパーティーもおこなっていましたよね。

そうですね。

藤次郎さんという包丁メーカーのオープンファクトリーがオープンしたこともあり、その場所をお借りして知り合いの飲食店と一緒に燕市の野菜を使ったディナーを提供しました。

食材を生産する農家、それを活かす料理人、そして料理を作る調理器具や食器を作る金物加工、すべてが「メイドイン燕」でできるとこの企画で改めて感じ、食文化に纏(まつ)わるものが多いと実感しました。

レセプションパーティーの企画は年々広がり、2年目はツインバード工業株式会社さんをお借りしました。

かかわる農家、企業、飲食店も徐々に増え、他業種のつながりも広がっていきました。

──樋浦さんも所属している“Tsubame×actions”には、食器メーカー、飲食店、農家と、他業種が参画していますよね。どんな経緯でその団体が立ち上がったのでしょうか。

もともとは「もとまちきゅうり普及委員会」という団体が始まりでした。

農家以外に飲食店経営者もメンバーに入っていて、燕市の酒屋や飲食店と、もとまちきゅうりを使ったハイボールの開発と飲食店での提供など、もとまちきゅうりを広める活動をしていました。

農商工が連携することで、農家だけではできないようなイベント企画や、出店などのPRの場が増えたことに驚きました。

しかし、きゅうりだけではいつか行き詰ってしまうと、危機感も同時に抱えていました。

どう企画を組み立てて、地域を盛り上げていくか。農商工が協力した、本当の意味での三方良しをマーケティング視点で考えたとき、次に進む必要があると感じてTsubame×actionsという団体を立上げることにしました。

最近では日本酒の商品化プロジェクトや、県内3会場で開催された「プレミアムダイニング新潟2021」の燕・県央エリアの企画・運営も行いました。

新しい日本酒をつくるために、酒米造りに初めて挑戦しました。

もっと気軽に飲める価格で、もとまちきゅうりにも合う、そして飲食店の一助になるようなお酒をつくりたいと思っています。

コロナ禍という大変ななかでも、人々にとって食は切り離せないもの。

他業種とのつながりを活かしながら、燕にしかできない食文化の表現ができると思っています。

必要とされ続ける存在になる

──樋浦さんは消費者向けにハウスでの収穫体験を積極的におこなっていますよね。普段交流することがほとんどない消費者との交流で大切にしていることはありますか?

食べるだけでなく、さわったり、匂いを嗅いでもらったり、畑で新しい発見をしてもらいたいなと思っているので、積極的に収穫体験など、消費者とかかわる機会を作っています。

消費者と交流するときに大切にしているのは、毎日見ている植物の変化や動きを伝えるということですね。

農家の仕事は「見る」こと。

植物の少しの変化に気づけるかどうかが品質にもつながります。農家にしかわからないことは、ちゃんと意識して伝えないと伝わらないんですよ。

辛い、きついというイメージがあるけど、それだけじゃないし、農家でよかったと思うことは数えきれないほどあります。

僕が両親から農業の楽しい話を聞いてこの道に進んだように、大変なイメージだけが独り歩きせず、楽しいことも伝えていくことで食や農業に興味のある人が増えていくと思います。

それは僕だけでなく、ほかの農家も伝えていくことも必要なんです。

周りも巻き込みながら、少しずつでも農業を伝えていける農家が増えるといいなと。

──ひうら農場だけでなく、地域や農業の未来を担う一人の人間として伝えることも重視しているように思います。その想いはどこからくるのでしょうか。

子どもが生まれてから「ひうら農場をどう残していくか」と意識するようになりました。

無農薬米など、これまで数多くの失敗があっても諦めないのは、28代目になる息子に一つでも多くの農法を残してあげたいなと思ったからです。

ホームページもその一つですね。

これから先も続けていれば、そのまま息子に残すことができます。

農家の社会的役割は、1年間お客さんが食べられるお米を準備しておくこと。

無農薬米も価格を上げすぎるのではなく、必要な人へ必要な分が届くように生産することです。

もとまちきゅうりでいえば、地域の特産物と認知されてきたいま、地域に役立つものにならないといけない。

加工物や消費者と触れ合うイベント、他業種とのコラボなど、地域にとって役に立てることはたくさんあります。

その未来を作り続けるために、この先もひうら農場を続けていくことが必要不可欠です。

いま見ている景色を続けていくためには、新しいことを積み上げて、地域や人に必要とされる存在であり続けることがなにより大切だと思っています。