写真提供:AWAI

Text by 岡田リョウ

都会で暮らすことに、慣れてしまったのだろうか。

あんなに驚いていた、人で埋め尽くされた交差点も、分刻みにたくさんの人が吸い込まれていく電車の往来も。

歩くので精一杯だった街中の光景が、いまではすっかり無機質な日常の風景。

殺伐と働く日々のなかで、たまにふと昔の光景を思い出す。

私の場合は、大学時代を過ごした京都だ。

聴こえてくる祇園祭の音。夏になると五山の送り火を見に行き、紅葉の時期になると、寺巡りをしていた。日常のなかに常に歴史があった。

当たり前にある風景、その空間の尊さに気づけたのは京都を離れてどれぐらい後のことだっただろうか……。

最近思い出に浸りたくて、度々鎌倉に足を向けてしまう。街の中に歴史が溶け込んでいたり京都と通じる雰囲気を感じている。

私がかつて感じていた、京都での「ゆったりとした日常」を、もう一度、感じたいからかもしれない。

*

「鎌倉」と「京都」。

そんなキーワードで、伝統文化を発信している方に出会った。

AWAIプロデューサーの大瀧麻美さんだ。

2012年に鎌倉を拠点に独立すると、「鎌倉彫」と「西陣織」の作品をプロデュースする「AWAI」ブランドを立ち上げたという。

元々、フードコーディネーターとして独立した経緯から、どうして伝統工芸の伝え手にシフトしたのだろうか。

それには、大瀧さんの伝統文化に対する学びや求心力、人との出会いが密接に関係するようだ。

2019年1月にはAWAIとして、パリで初のギャラリー展『鎌倉彫(鎌倉)と西陣織(京都)ふたつの古都』を開催。

大きな反響だったとのこと。

日本を含めた、世界を見据えて発信しているところ。

異文化交流によって、双方が伝統を未来へとつないでいるところ。

私は、想いの根源を知りたくなっていた。

心に届けるためのコンセプト

──Websiteも拝見させていただきました。AWAIのキーコンセプトは「水」なんですね。

そうなんです。伝統工芸にたずさわる以前の、フードコーディネーター時代から「水」の重要性は感じており、何かで表現したいと思っていました。

西陣織や鎌倉彫に関わるようになり、文様の意味を考えデザインするようになりました。

かつては暮らしのなかに、着物や装飾品、雑貨などさまざまなところに文様が描かれており、豊かさや幸せへの祈りが込められていたといいます。

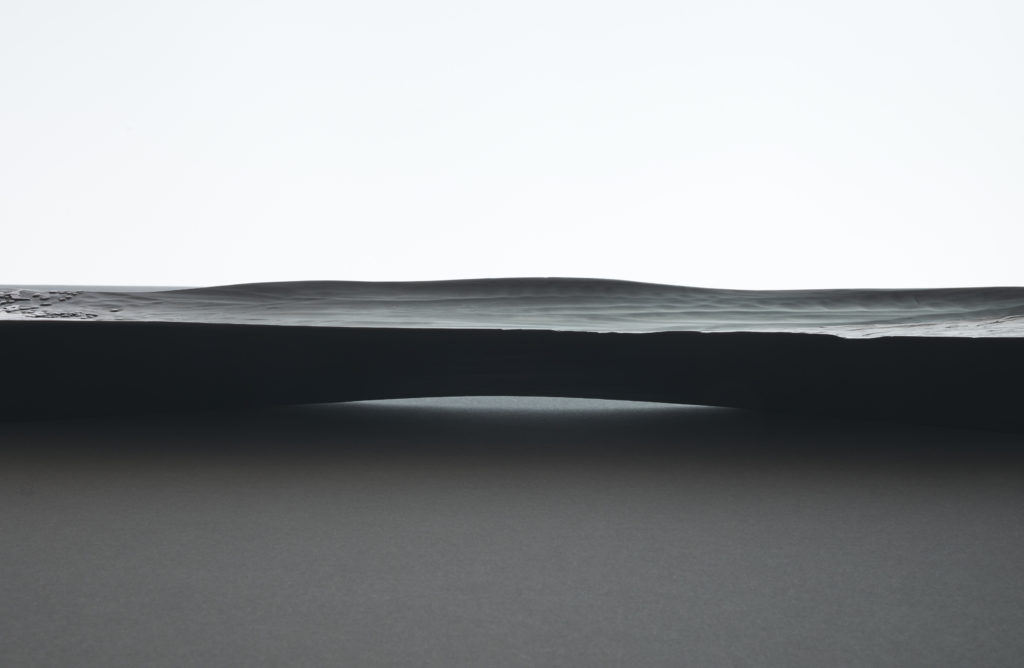

古来より現在に至るまで、大切な場面での織物などに「水紋」は扱われていました。命の源としての「水」が、私たちに何かを示し伝えようとしていることに気づき、私は「水」に生かされている感謝を描きたいと思ったのです。

地球は水の星ですし、人間の体の60%を構成するのも水。体にダイレクトに取り入れるもので、水は世界標準でもあります。それに、言語を超えて伝えることができる水を意匠化した雲、波、川、雨、雪などの現象による文様で、ひとつの世界観を創ろうと思ったのです。

海外で「日本文化と伝統的工芸」をどう表現すれば、彼らの心に響くのか。その可能性を無限に広げるためにできることを考えました。

作品の背景に顕われる哲学や文化。それらを育んだ土地の風習、お祭り、社会生活。歴史や自然も一緒に連れていくことに意味があると思ったのです。

だからこそ、どんな想いで作っているのかという「コンセプト」を、AWAIの世界観として確立する必要があると考えたんです。海外へ渡り、彼らの空間に作品を置いてもらった際に、日本の風土や波、風、音を感じてもらえたら、そこはきっと豊かな場になるのではという願いがありました。

── AWAIのネーミングにも関係してくるのでしょうか?

「あわい」とは、人とひと、物ともの、時のあいだにある「間(ま)」が、調和したりせめぎあったりしながら、動き続けるさまを表す言葉です。

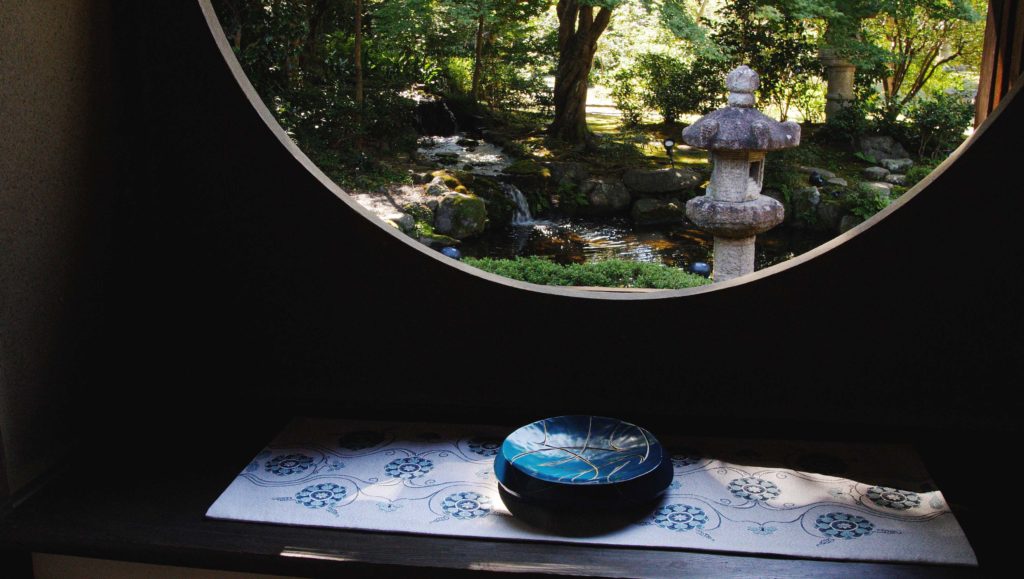

鎌倉彫作品は、わかりやすい名詞(たとえば、波など)にはせず、「現象」からインスパイアされる作家独自の感性による作品名になっています。

鑑賞者には、まずは作品と対峙して「そこに存在する現象」を感じてほしい。そこにも鑑賞者と作者のあわいがあるんですよね。

西陣織においては、古典の紋様を大切にしています。

西陣織は古来から、紋様を描くことが歴史とされてきました。歴史を切り離さないために、紋様を描き、海外に届けることを意識しています。その意図を伝えるため、作品名には古くから使われている紋様の呼び名を入れています。

例えば、下記の写真にある「雲立涌」(くもたてわく)の紋様は、世界中の人々が民族や国を超えたところで「人としてつながっている」ことを表すような、雲が沸き立つさまだと感じるんです。

伝え手としてのプロデューサーの役割

──AWAIでのプロデューサーの役割は何でしょうか?

ただ物を陳列して、販売して終了……ではなく。海外の方に、日本で体感したいと思ってもらえるような「循環を生み出す空間作り」を意識しています。

日本の織物と木彫の作品とともに、京都や鎌倉の自然の持つ力が、世界の国々のインテリアとして美しく豊かで幸せな空間になることを願って全体のプロデュースをしています。そして、鎌倉や京都の空気、風、色彩、水の音など、すべて体感してほしいので、映像作品も創っています。

AWAIでは、鎌倉彫と西陣織で役割を分けて仕事をしています。

鎌倉彫では、作家とコンセプトは共有していますので、新しい用途開発と色彩、テクスチャーについて相談しながら、基本的には職人の木内さんにお任せしています。

もともと彼は、AWAIと同じく「水」をテーマにした作品を多数作っています。そのため、どういう空間で、どういう設え(しつらえ)にしてほしいかを伝えるだけで、西陣織の作品と調和しながらも鎌倉彫らしい作品を制作してくれるんです。

一方、西陣織では、私のほうで古い書籍や織物の膨大な資料や試織をデータ化して資料を作ります。そこから自分で紋様を描き起こし、初期の紋紙案を作っていただきます。

次は紋様に色を塗って、配色を相談する流れで、AWAIの色を糸から染め始めます。

織物の地紋にはすべて、キーコンセプトの「水」を表現するため、波立涌を描いています。豊かで幸せな時代になることを祈って、その象徴である鳳凰やウサギを選ぶこともあります。

その紋型から、伝統織物青琳社の鈴木丈夫さんと職人さんが技術を駆使し、作品に織り上げていきます。

──鎌倉と京都、それぞれ異なる土地の伝統文化を伝えたいと思ったのはなぜでしょうか?

社会人になり、1社目はアパレル企業のプレスを担当していました。自分が心の底からワクワクして、素晴らしいと思えるものをクリエイトする。それを人々と共有したいという想いが根底にありました。

フードコーディネーターとして、京都の丹後と仕事で関わっていたときには、丹後の織物文化に触れて、風土を体感する時間を持つこともできました。子どもの頃からご縁のあった京都への想いも深まっていったように思うのです。

地域の仕事に関わるには、その土地の歴史や文化、地質、社会制度、人々の暮らしを自分の体感として取り込んでいき、そのうえで成り立っていくことが大切だと学びました。

以来、私の心にある想いが宿ったんです。

鎌倉と京都との歴史的な関わりや、人の交流が深く在った土地の文化を伝えために「鎌倉彫」と「西陣織」を組み合わせる。

古来から伝わるものと現代の文化を未来へつなげるために、自分が心の底から素敵だなと思った作品と組み合わせる。これらは、いままでにない取り組みになるかもしれない。そう考えるようになりました。

──ここまでのお話を聞き、大瀧さんが熱心に「伝統」を伝えたいと思った理由を知りたいと思いました。

そうですね……。もしかすると、母との関係もあるかもしれません。

母は工芸盆栽の作家で、大臣賞の受賞もしている人でした。でも私自身、あまり興味を持てずにいました。

母の仕事を幼い頃から垣間見ていたり、家のなかに能の音が流れていたことも記憶にあります。大人になって能が好きになったことを考えると、小さな頃からの環境も一つの要因だったのかもしれません。能装束やお坊さまの袈裟の美しさと、その意味に惹かれたことも伝統の継承に関わるきっかけでもあったので…..。

ただ自分にとってはもう当たり前のことだったので、あまり意識することなく活動に踏み切っていました。

伝統を未来へつないでいく

──AWAIさんは当初から海外を見据えていたそうですが、その理由は何でしょうか?

個人的な感覚ですが、日本国内で現在の伝統工芸のポジションは、どこか「制限」されて少し窮屈な印象がありました。

海外では、伝統工芸も一つの作品として向き合うため、自由さを感じます。作品や技法として好きかどうか、自分の生活空間に取り込んでみたいかどうか。それらをフラットに見る印象です。だからこそ、作品を通したメッセージが届きやすいように感じています。

「人の身体に多く存在する水を認識し、私たちは水に生かされていることに感謝する」

このメッセージを私たちは世界中に届け、水に関わる紋様を描いた「織物と漆と木彫のインテリア」や「アートオブジェ」を通して、世界中を美しく豊かな空間にしたい。

さらには、水に関わる方々の取り組みとしてイギリスで始まった、世界の水問題を解決する ウォーターエイド(WATER AID)を支援したいとAWAIでは検討しています。

消費社会から脱却をして、循環させることに貢献したい。それはいま、多くの人が感じていることであり、現代に生きる者としてのミッションだとも感じています。

未来の子どもたちへ、よりよい環境を届けたい。

これらの取り組みを通じて、同じ価値観をもつ方々と出会いたいと願う気持ちもあります。

──今後、伝統文化はどのようになっていくと思われますか?

後継者問題や原材料を変えざるを得ない状況にはありますが、伝統文化は消滅するものではないと思います。

しかし海外の取り組みからわかるように、日本にはまだまだできることがあるとも感じています。

例えばフランスには、エコール・プール国立工芸学校という場所があります。私も過去に2度ほどお話を伺いにいきました。

この学校は16歳から8年間、徹底的に伝統工芸などを学べる環境で、国は後継者の育成を継続的に行っています。

プログラムにも興味深いものがあります。技術の習得からはじまり、伝統的造形や自由な発想によるコンテンポラリーな作品作り、聖堂や宮殿といった国を代表する建造物の修復にも関われるそうです。

学生のうちから文化遺産などの建造物にたずさわれるのは、育成のうえでとてもよい取り組みだと感じました。一方でパリのギャラリーで出会った男性からは、フランスも伝統的な紋様を織ることが減り続けていると聞きました。どうか日本で紋様を描くことを続けてほしいという言葉もいただいたりして、日本だけの問題ではないという想いも抱きました。

日本は、伝統文化の継承者を育てる仕組みが減り続けていると感じます。

かつては地方の職人さんたちが京都の職方へ伝統技術を学びにきて、それらを再び自分の土地に持ち帰り発展させたという歴史がありました。京都は、伝統文化の根底であり中心地なんです。

伝統を途絶えさせないためには、守ることと同時に「発展させる動き」も必要だと私は考えています。

文化とは、そのようにして続いていくものではないでしょうか。

──伝統は守るだけでなく、次世代に積極的につなげる取り組みも必要ということですね。

鎌倉ですと、鎌倉彫も若手職人や次の世代が不足しているように思います。

幸い近年では、鎌倉彫を小学校や鎌倉彫の会館などで伝える動きも積極的にあります。「一子相伝」だけでなく学校の科目を通してきっかけを作り、そこからまたつながりを生むという新たな動きの例です。

歴史を振り返れば現代に至るまで、各時代ごとに素晴らしい作品が残っています。

未来の方が歴史を振り返ったときに、2000年代もある意味において時代を写すような作品が残っているね、素晴らしい技術だね、という時代を作りたい。

そのために現在関わっている職人さんとも、

「今現在、私たちが持っている最高の技術を駆使して、最高の作品を作りましょう!」

と共通認識を持って取り組んでいます。

日本の伝統的技術によるアート作品を発信し続けていれば、いつか世界のどこかとつながって、「伝統工芸にたずさわって海外に挑戦したい!」と考える子どもたちが増えるかもしれない。

そんな期待も込めて、この活動を続けているんです。